信息化百人會:中國制造正向工業3.0過渡

http://www.ydsygx.cn以信息化和工業化融合為特征的第四次工業革命方興未艾。中國制造業目前正處于怎樣的發展水平?11月26日,中國信息化百人會在蘇州發布的《中國制造信息化指數》報告指出,對標工業4.0,中國制造業總體水平正由工業2.0向工業3.0過渡。

中國制造信息化指數(Made-in-China Informatization Index中國制造 簡稱MCII)由中國信息化百人會和中國兩化融合服務聯盟聯合研究編制中國制造 為中國首個針對制造業信息化水平進行評估的指數。

對標德國政府提出的“工業4.0”概念工業3.0,MSII以兩化融合服務平臺7萬多家制造企業的數據和國家統計局數據為基礎工業3.0,圍繞萬物互聯、組織變革、數據驅動、綜合集成和協同創新等要素為指標工業3.0,對全國及31個省市、36個工業細分行業的智能制造水平等進行了評估。

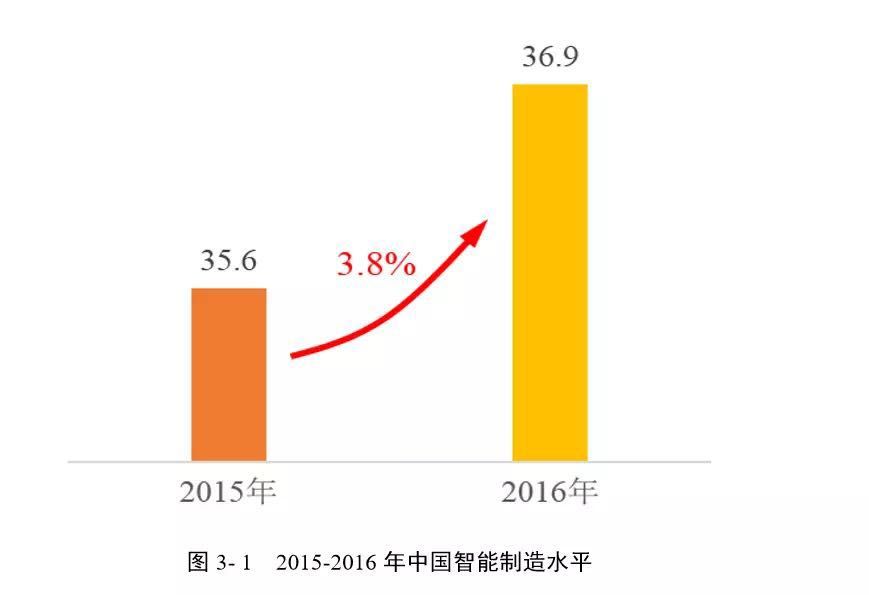

MCII指數基準為100,30的分值代表達到工業2.0水平,60代表達到工業3.0水平,90以上代表達到工業4.0水平。報告顯示,2016年中國制造信息化指數為36.9,較2015年的35.6提高了3.8%,中國制造業總體水平正由工業2.0向3.0過渡。

報告指出,即使在德國,工業4.0亦尚處于初始發展階段。報告援引德國國家科學和工程院院長孔翰寧(Henning Kagermann) 的觀點稱,預計到2020年,德國會有10%-15%的企業實現工業4.0,到2025年會有50%的企業實現工業4.0。對比德國,報告認為雖然在高端制造工藝技術、生產自動化等方面,中國距離德國還有很大差距,但在互聯網領域,包括電子商務、企業間協同和產業生態創新等方面,中國已處于世界前列水平。

“如果按照傳統工業發展的眼光來看,中國和德國制造之間差距很大,但如果按照互聯網時代制造業綜合競爭優勢判斷,中國制造正在快速逼近德國制造。”報告分析認為。

報告負責人、工信部電子一所信息化研究與促進中心主任周劍在接受記者采訪時表示,在傳統制造領域中國確實有技術上落后的地方,但新一輪制造業革命給中國制造業帶來了“變道超車”的機會。“例如在汽車制造中,代表著核心技術的內燃機制造我們做的確實不如國外廠商好,但是在新能源汽車領域,我們的起點并不低,是完全有可能做到領先水平的。”他說。

從中國制造業的36個細分行業來看,石化、電力、電氣等行業,目前智能制造水平相對較高。報告分析認為,作為技術密集型的產業,這類行業信息化布局較早,起點較高,有較為扎實的信息基礎設施和制造業發展環境;同時,以文教工美、家具制造為代表的較為“輕型”制造門類,在個性化定制、服務型制造、平臺化運營等方面,智能制造總體排名較為靠前;冶金、采掘類行業由于產能過剩嚴重,企業發展參差不齊,信息化的基礎環境薄弱,智能制造水平較為落后。

互聯互通是工業4.0的核心內涵之一,這意味著將傳感器、嵌入式終端系統、智能控制系統、通信設施通過信息物流系統(CPS)形成一個智能網絡,使得產品和生產設備之間、不同的生產設備之間,以及數字世界和物理世界之間能夠互聯,從而實現生產流程中大數據的收集和分析。這無疑意味著巨大的前期投入和長期的后期成本攤銷過程。在投入效益不明顯的初級階段,不同行業的企業從事智能化制造的動力從何而來?

周劍就此在接受記者采訪時表示,在物流、家電制造、服裝紡織等貼近消費者市場的行業,企業實現智能產線改造的動力主要來自市場倒逼和競爭壓力。“別人都在做,你也不能不做,這是未來的趨勢,現在不做未來就會落后。”周劍說,“比如,京東在搞智能化物流,阿里巴巴也必須布局。”周劍指出。他認為,對企業而言,智能化投入是真正能帶來后期產出收益的。

對于石化、電力、電氣等以大型國企為主的行業,周劍認為企業推行智能制造的動力除了來自國家政策引導和資金扶持,還來自安全生產方面的需求。“實現生產制造流程的智能化,有助于企業實時監控生產過程,及時發現存在的隱患和問題。”周劍說。

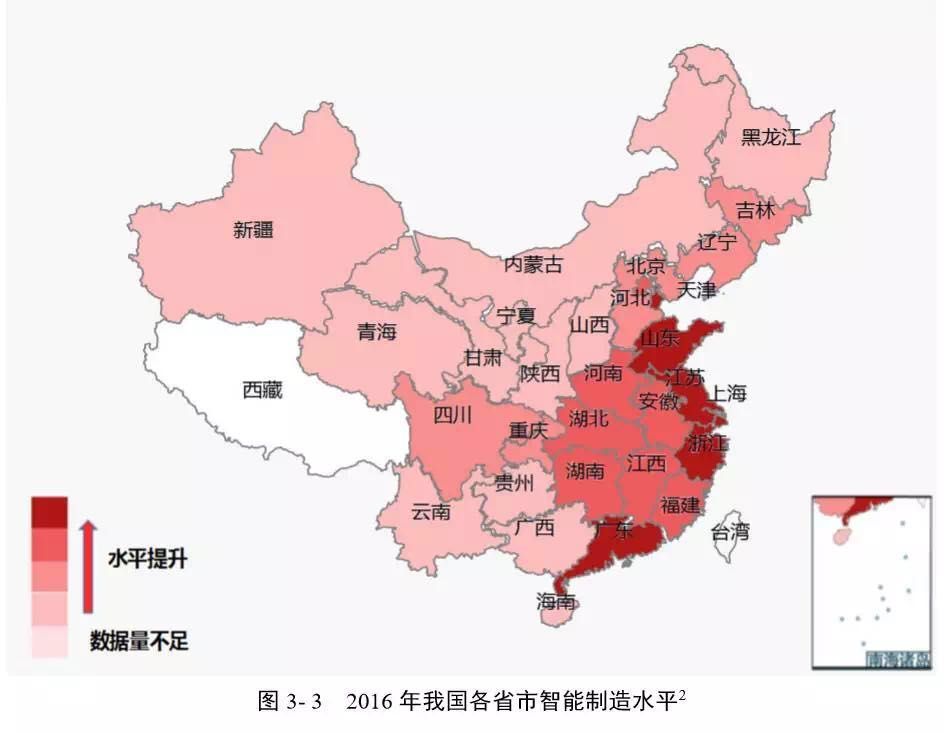

從地域來看,MCII指數顯示,江蘇、浙江、廣東、天津、上海和山東智能制造水平屬于第一梯隊,全國總體呈現“東南沿海高、西部內陸低”的態勢,各省市智能制造的基礎環境和產業應用水平,與該省制造業的經濟效益和影響相關性顯著。

中國信息化百人會成立于2013年,是由關注中國信息化發展的一批中青年專家學者共同發起成立的非官方、非營利性的學術研究平臺。